네 달 동안 함께한 [미술아냥]의 마지막 모임입니다. 이번 ‘시즌’에 함께 읽은 책들은 다음과 같습니다.

- [아이웨이웨이]

- [벌거벗은 미술관]

- [나는 미술관에서 투자를 배웠다]

미술에 대한 상이한 태도를 지닌 책들이라고 할 수 있습니다. 특히 지난 달에 읽었던 [나는 미술관에서 투자…]와 이번 책은 더 그렇지요.

먼저, 송고은의 노트로부터 시작합니다.

책을 읽으며 며칠 전 어렴풋이 내 인스타그램 피드를 지나쳐간 이미지가 떠올랐다. 넘어진 사람을 보자 마자 뒤뚱뒤뚱 달려와 고사리 손으로 그의 무릎을 주무르는 일 처럼, 미술은 ‘어렴풋이 순진해 보일지언정’ 언제, 어느 곳에서나 현실의 문제를 다루기를 두려워 하지 않는다. 그 예술이 누군가에게 ‘좋은 예술’이든, ‘나쁜 예술’이든 그 선택은 관객이나 비평가에게 넘겨지는 것이다. 하지만 여기서 작가가 그 행동을 다시 ‘좋은 예술’로 만들어 미술관에 ‘전시’해내는 일은 또 다른 문제다. 나는 ‘좋은 예술’이 그저 선한의도를 통한 특정 주제의 선택에서 오지 않는다고 생각한다. 가끔 거대한 의도만 품은 체 낮잠을자듯 나른하게 쓰러져 있는 전시장의 작품들을 볼 때, 그 물질들이 인류세의 퇴적층에 또 다른 기여를 하며 곤히 박혀있을 모습을 상상하게 된다. 살아있는 생명체에 애도를 표해야하는 것처럼 기분이 좋지 않다.

그래서 ‘말하는 예술’을 한동안은 멀리했던 것 같다. 고고한 바넷 뉴먼의 색이나 저드의 텅빈 기표들에 더 이끌렸다. 그것이 추상이 갖는 힘이기도 할 것이다.

하지만! 그럼에도 불구하고 예술은 또 다시 나서기를 주저하지 않는다. 나 혼자 괜히 낯부끄러운 표정을 지어봤인 것이다. 어리숙한듯 보이지만 매우 꾸준하고, 나름 진지하며, 쓸데없이 용감한 이 수다스러운 ‘예술/예술가’을 모른척 할 수 있는 방법은 없다. 그즈음 피에르 위그의 <무제(인간가면)>, 2014의 작품을 다시 보게 되었다. 펜대믹의 상황에서 다시 본 이 가면쓴 원숭이의 모습은 큰 울림으로 다가왔다. 섣부른 해결책과 해피엔딩이 제거된 이 영상 속 세계에 나는 오히려 깊이 공감할 수 있었다. 그리고 예술이 하는 수 많은 ‘쓸데 없는 짓’들을 다시 바라보았다. 매일 더 말도 안되는 뉴스들이 쏟아지는 도시에 너무 오래 머물렀기 때문일까? 이 감정적이고 말많은 예술의 무모함에 이상한 안도감을 느꼈다.

박재용의 노트를 이어갑니다.

태도의 문제. 며칠 전 어느 작가분과 잠시 대화를 나누며 이런 이야기가 오갔다.

“큐레이터도 참 여러 종류가 있죠. 자기가 작가가 되어야 하는 큐레이터도 있고, 전시가 권력 추구의 수단인 사람도 있고, 연구자 같은 큐레이터가 있는가 하면, 연예인같은 사람도 있어요.”

작가도 아마 마찬가지일 거라고 생각한다. 세상에 대한 일종의 연구로 작업을 진행하는 사람이 있는가 하면, 굳이 미술을 하지 않았다면 대단한 사업가가 되었을 것 같은 사람이 존재하기도 하는 것이다. 농담 반 진담 반으로, 예술계에 종사하는 모든 사람이 심도 있는 정신 분석을 받으면 분명 본인의 예술적 작업이 예술 작업으로서가 아닌 다른 목표를 위한 수단일 뿐이었음을 깨닫는 사람이 있을 거라는 이야기를 나눈 적도 있다.

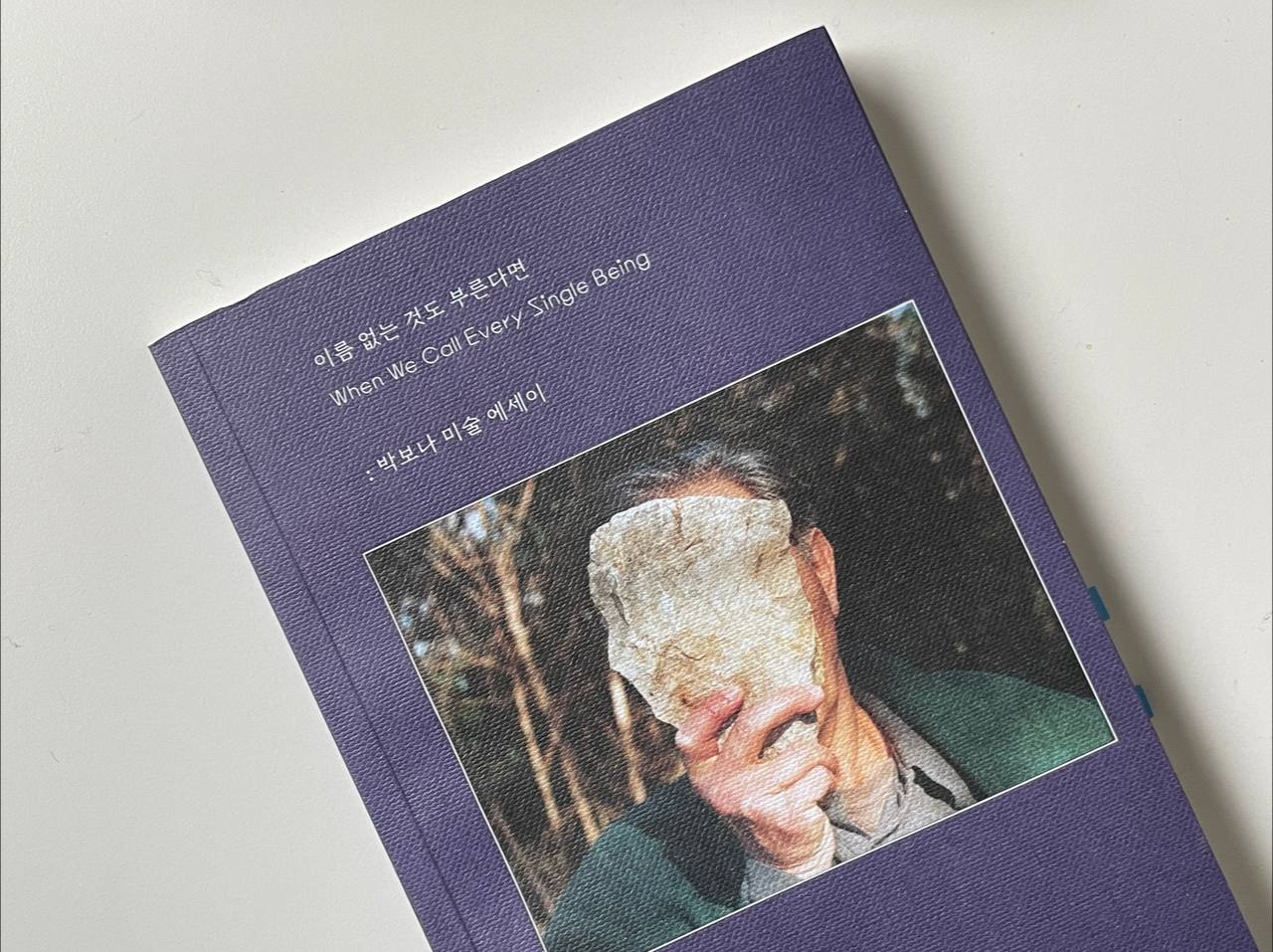

하지만 미술가 박보나의 두 번째 에세이집 [이름 없는 것도 부른다면]에 등장하는 미술가들은 그런 쪽(?)이라기 보다, 대부분의 사람이 굳이 시간과 에너지를 들여 주목하지 않는 대상의 이름을 탐구하는 사람들이다.

좀 역설적이지만, 좋은 작품을 알아보는 건 좋은 사람의 몫이라는 생각이 든다. 경제적 이익을 최우선시하는 사람이 바라보는 작품, 타자에 대한 이름짓기를 의식하는 사람이 바라보는 작품, 사람의 삶을 권력과 인정투쟁의 장으로 여기는 사람이 보는 작품이 모두 다를 것이다. 그렇기에 작품과 전시에 대한 나의 호오를 통해 내 자신을 돌아볼 수도 있겠다.

생각할 거리

- 이 책에서 가장 공감이 된 작품은?

- 최근 인류세나 생태에 이슈에 대한 당신의 생각은?

- 현대미술을 통해 어떠한 태도를 함양할 수 있을까? 그래야 할까? 내가 선호하는 미술은 어떤 것인가?

무언가를 바꾸기 위해, 혹은 잘못되었다고 믿는 것을 목소리 높여 이야기하는 것은 정말 대단하다. 침묵하지 않는 것, 더 잘 들으려고 하는 것, 지치지 않고 지속하는 것, 전부 용기와 에너지가 필요한 일이니까

– COO

작가는 이야기를 시작하면서 ‘서로 옆으로 의존하며 살아가기’에 대해 말한다. 옆으로의 의존이라. 곱씹어 볼 수록 어려운 말이다. 앞으로 달려가는 것만으로도, 혹은 달리지 않더라도 내 눈 앞에 펼쳐진 것들을 지켜보거나 뒤쳐지지 않도록 따라가는 것도 쉽지 않는 요즘이다.

– POO

미술이 우리의 삶과 함께 할 때, 숨 쉴 수 있는 또 하나의 구멍이 생기는 것 같다. 하지만 미술은 나에게 어렵고도 난해한 구멍같은 존재이기도 했다. 그것을 이해하기 위해서는 내가 먼저 자유로워져야만 할 것 같았다.

– LOO

세상은 자연의 일부일 뿐인 ‘인간’의 시선으로 조작되고, 단절된다. 차갑고 쓸쓸하고 공허하다. 자연은 그렇게 만만한 것이 아니어서, 그 조작과 단절의 역풍은 인간에게 고스란히 전해지기 떄문이다.

– LOO

나는 유명한 인문학 베스트셀러 벽돌책들은 선뜻 접근하기 어려워 그것이 가진 뜻이 아무리 고결해도 잘 설득되어지지 않았다. (…) 수 많은 글자로도 쉽지 않은 것이 순간 직면한 이미지로는 통할 수 있다는 것이 여전히 신기하다. 그래서 내게 미술은 쉽게 놓아버리기 어려운, 신비로운 것이다.

– ㅂOO

박보나 작가님의 [이름 없는 것도 부른다면]은 14명의 작가들이 참여하는 생명과 존재에 관한 연작시와 같은 느낌이었다. 독자들이 미술 같은 것을 찾기보다 미술 그 너머에서 작품을 바라보고 느끼기를 바란다는 작가님의 의도에 부합하는 내용들이었다.

– ㅇOO

이 책은 미술하면 떠오르는 회화나 판화보다는 설치미술, 행위예술에 초점을 둔 것 같다. (…)여행을 가거나 일상에서 배경지식이 없거나 관심이 없으면 포인트를 지나친다. 그런 점에서 이 책은 맛보기이자 가이드북 같다.

– ㅈOO

“예술에 대한 에세이-에 대한 감상이자 생각의 파장”

…미국의 부자는 한국의 부자가 되었고 한국의 거지는 중국이나 미국이나 인도의 거지와 같게 되었다…. 분명한 건 ‘해체’는 때려부수는 것을 의미하는 것이 아니라 현재의 질서를 굉장히 정교하고 촘촘하게 이해한 뒤에만 일어날 수 있다는 점이다. …그러니까 사실은, 돈이 많든 적든 인간은 인간이고 인간이 무엇이냐면, 아무것도 아니다. …아무 의미없이 태어났지만 이만큼 지능이 발달해 버린 종(species)이 된 이상 존재의 의미는 ‘억지로라도’ 만들어서 찾는 수 밖에 없다.

– ㄱOO

한 명의 직업인으로서, 또 선량한 시민으로서 내 삶을 관통하는 하나의 마음이 있다면 그것은 ‘다른 세상에 대해 상상할 줄 아는 마음’이다. …이 책에 등장하는 예술가들은 이름으로 불리지 못한 존재들을 작업의 주역으로 삼는다. 책장을 넘기며 내 마음을 붙든 것은 이 존재들을 다루는 ‘예술가들만의 방식’이었다. …누군가는 ‘무용하다’ ‘소용업다’할지 모르는 이 ‘의식’에 가까운 예술행위들이, 나는 무척 사려깊은 손길처럼 느껴졌다.

– ㅂOO

‘예술’이라는 프레임에서 벗어나 저자가 전달하는 사색의 방향에 집중하려 노력했다. 매 챕터의 내용이 단절된 듯 연결되어 있음을 느꼈다. 다름을 인정하고 본질을 더 이해하려 할수록 세상에 대한 더 심미적인 시선을 가지게 됨을 말하고 싶었던 걸까?

– ㄱOO

1. 돼지

2. 미술의 역할(?)

– ㅅOO

아직은 좋으면서도 어려운 ‘현대 미술’을 여러 작가를 통해 감상과 이해의 포인트를 짚어주면서, 동시에 우리에게 필요한 태도에 고나해 이야기한다. …항상 유용을 찾는 세상에서 미술을 통해 생명을 이야기하는 과정은 일견 무용하고 비효율적일지도 모르겠다. 하지만 그런 무용하고 비효율적인 것들이 우리를 구성한다. …소중하고 가치있는 건 정작 눈에 잘 띄지 않는다. 그것들을 관찰하고 수면으로 떠올리는 미술과 시 그리고 예술이야말로 우리에게 필요한 태도 그 자체이다.

– ㅅOO

“이름 없는 것도 부른다면”

박보나 작가님을 일관적으로 태도와 자세에 대해 말씀하시는 것 같다. 우리에게 중요하지만 일상을 살다보면 쉽게 놓치기 쉬운 태도 말이다. 미술 작품에 대한 소개였지만 읽으면서 작품보다는 어떠한 태도에 대한 생각들을 하게 되었다.

…그동안 전시와 작업들을 보고 작가들과 대화하면서 삶과 사물과 타자를 대하는 그들의 태도를 많이 배운것 같다. 그들의 태도는 대체로 맑고, 지나치게 자본주의적이지 않다. 어떤 대상에 따뜻한 애정이 있다.

– ㄱOO

(왼손잡이에 대한 에피소드)

이름이 없다는 것은 우리의 시선과 규정일 뿐이다. 단지 그것에 대해 모르는 것이며 모른다는 것은 관심을 기울이지 않았기 때문이다. 관심이 필요한 곳에 관심을 갖게 하고, “함께 살기 위해 서로의 차이를 이해하고 존중하는 것이 필요하다”고 목소리를 내는 것이 예술가의 역할이라는 생각이 들었다. 그리고 작품을 통해서 ‘다른 관점으로 바라볼’ 기회를 마주하는 것이 우리가 동시대 미술에 진심인 이유이기도 하다.

– ㄱOO

Oil on canvas, 60 x 90 in.

Collection of San Jose Museum of Art.

200,000 fortune cookies, train tracks, oil paintings.

Courtesy of the artist.

“이름 없는 것을 부르는 태도”

이전에 읽었던 책 <미술관이라는 환상>에서 박물관이 과거의 역사를 보관하는 역할이 아니라 동시대에 필요한 이야기를 전달하는 전시의 형태로 가는 역할에 중요함이 있다는 내용이 인상깊었는데, 홍류의 작업이 그러한 역할을 하고 있었다.

…개인적으로 이번 코로나19 이후로 …중국의 국민들을 대상으로 자기만의 사상으로 내뱉는 폭력적 말이 난무한 한국 네티즌, 주변인들을 보며 당황스러웠던 점이 한둘이 아니었다. …한국에 대해 외신에서 이상하게 보도를 하면 분노하는 이들이, 중국에 대해 유머로 혐오를 표현하고 다니는 상황들이 그야말로 소름끼치곤 한다.