박재용의 텍스트.

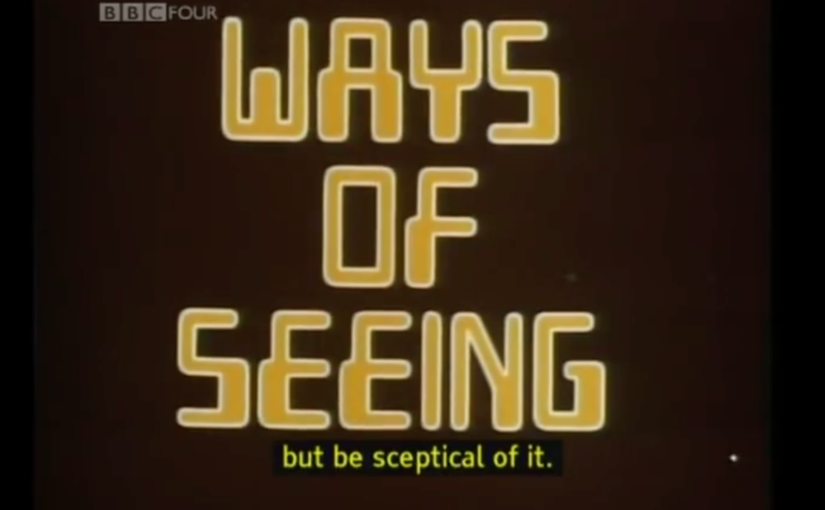

“Ways of Seeing”을 직역하면, “보는 방법들”, “보기의 여러 방법”, “여러가지 보는 법” 정도가 될 것 같습니다. 진지한 맑스주의자였던 존 버거는 이미지 시대의 여명기인 20세기 중반, 우리를 둘러싼 이미지의 토대, 하부구조(base)에 의심을 품고 주변을 둘러보라고 우리를 ‘선동’ 합니다. (위에 캡쳐해 공유한 장면들을 보면, 이렇게 말하기까지 합니다. “여러분은 배열된 이미지와 의미를 수신하고 있습니다. (중략) 하지만 이것마저도 의심하시길 바랍니다.”)

* 위키백과 “토대와 상부구조” 항목 (한글 링크)

이미지를 의심하라

맑스주의, 유물론적 사고를 가볍게 빌려와 생각해보면, 우리의 심상에 영향을 미치는 상부구조는 물리적 토대, 즉 하부구조에 영향을 받습니다. 미술이나 예술로 치환해 생각해보자면, ‘지고지순의 아름다움’, ‘순수한 미’ 따위는 존재하지 않고 존재할 수도 없다는 이야기가 되겠습니다. 물론, ‘절대적 아름다움’의 기준이 명확하게 정해져 있던 시기도 있었죠. 아름다움의 기준에 부합하는 것이 곧 아름다운 것이라고 여기던 시절 말입니다.

(이미지 링크)

딥페이크를 위한 자원이 오픈소스로 제공되는 2020년, 이젠 어떤 이미지를 의심해야 할 지 고르는 것조차 고민이 됩니다. [Ways of Seeing]이 방영되고 책으로 출간되었던 1970년대와 달리, 지금의 우리는 거의 24시간을 아주 강력한 이미지 생산 및 소비 도구와 함께하고 있기도 하고요.

배열과 배치는 중요하다

생각해봅시다. 제가 아주 좋아하는 말레비치의 [검은 사각형]의 사례를 들어볼게요.

좀 더 완벽해진 검은색에서 절대적인 아름다움이 느껴지나요? 하지만, 작품이 처음 전시되었을 때의 배치를 한 번 살펴보도록 하죠.

1915년, 정교회의 믿음이 사회를 관통하던 러시아를 상상해봅시다. 당연하게도 성화(聖畵)가 걸려있어야 할 자리에 시커먼 사각형을 걸어둔 모습을 마주했을 20세기 초의 러시아인은 어떤 생각을 했을까요?

© Tate

Photo: Olivia Hemingway

비슷한 배치를 21세기에 재현한 적도 있지만, 1910년대에 느꼈을 충격과 공포는 결코 재현될 수 없을 것입니다. 검은 사각형을 관람하는 행위는 생활 전반을 지배하는 성스러운 이미지를 파괴하는 도발적인 추상적 형상과 맞닥뜨리는 것이 아니라, 이제 ‘고전’이 되어 버린 ‘중요한 이미지’를 마주하러 가는 것이 되었습니다. 역설적이게도, 검은 사각형은 미술사와 미술관을 거쳐 자신이 원래 도전했던 숭배의 자리에 가 있는 것 같습니다.

그렇다면, 지금은?

우리를 둘러싼 이미지들은, 우리가 미술이라고 여기는 것들은, 어디에, 어떻게, 무엇을 통해 배열되고 배치되어 있나요? 별 고민 없이 아름다움을 좀 즐기면 안될까요? 내게 ‘미술’로 다가오는 것들은 어떤 길을 따라서 온 걸까요? ‘미술됨’은 어떻게 해서 이뤄지고 있는 걸까요?